Pour les patients, le bruxisme est généralement synonyme de grincement de dents et de nuisance sonore. Bien peu s’imagine que cette activité répétitive des muscles de l’appareil manducateur puisse induire des conséquences dentaires, parodontales et musculo-articulaires.

Si le praticien a davantage conscience de ces impacts, il méconnaît parfois la diversité des formes de bruxisme, et plus encore ses multiples étiologies et comorbidités.

Pourtant, les publications en lien avec le bruxisme sont de plus en plus nombreuses, tant sur le plan clinique qu’au niveau de la recherche.

« Bruxisme » est maintenant un terme générique avec une étiologie multifactorielle, de nombreuses manifestations cliniques, de potentielles conséquences et interactions avec d’autres pathologies (telles que le reflux gastro-œsophagien, les apnées du sommeil ou encore les dysfonctionnements temporo- mandibulaires).

De plus, le bruxisme de l’éveil diffère grandement du bruxisme du sommeil, à l’instar du diabète dont les types 1 et 2 sont très différents. Un consensus d’experts décrit même des formes de bruxisme sans contact dentaire, le « bracing » et le « thrusting ».

Le bruxisme peut être primaire, ou secondaire c’est à dire qu’il est associé à un trouble, un traitement ou un mode de vie. Longtemps classé comme une pathologie ou un trouble, le bruxisme se définit aujourd’hui plutôt comme un comportement moteur qui peut être facteur de risque, facteur de protection ou neutre. En effet, il est parfois contre-productif pour le patient de traiter son bruxisme !

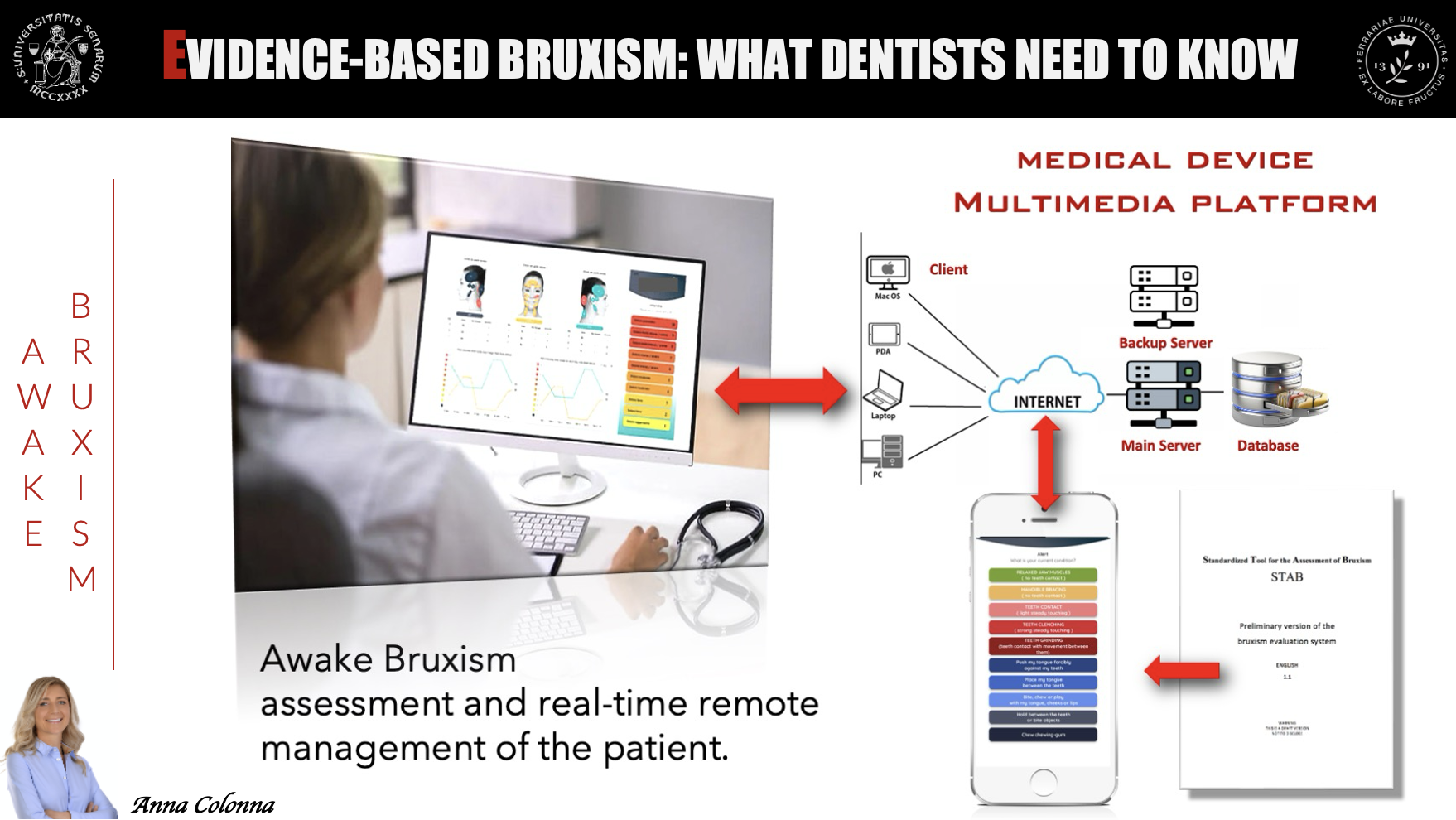

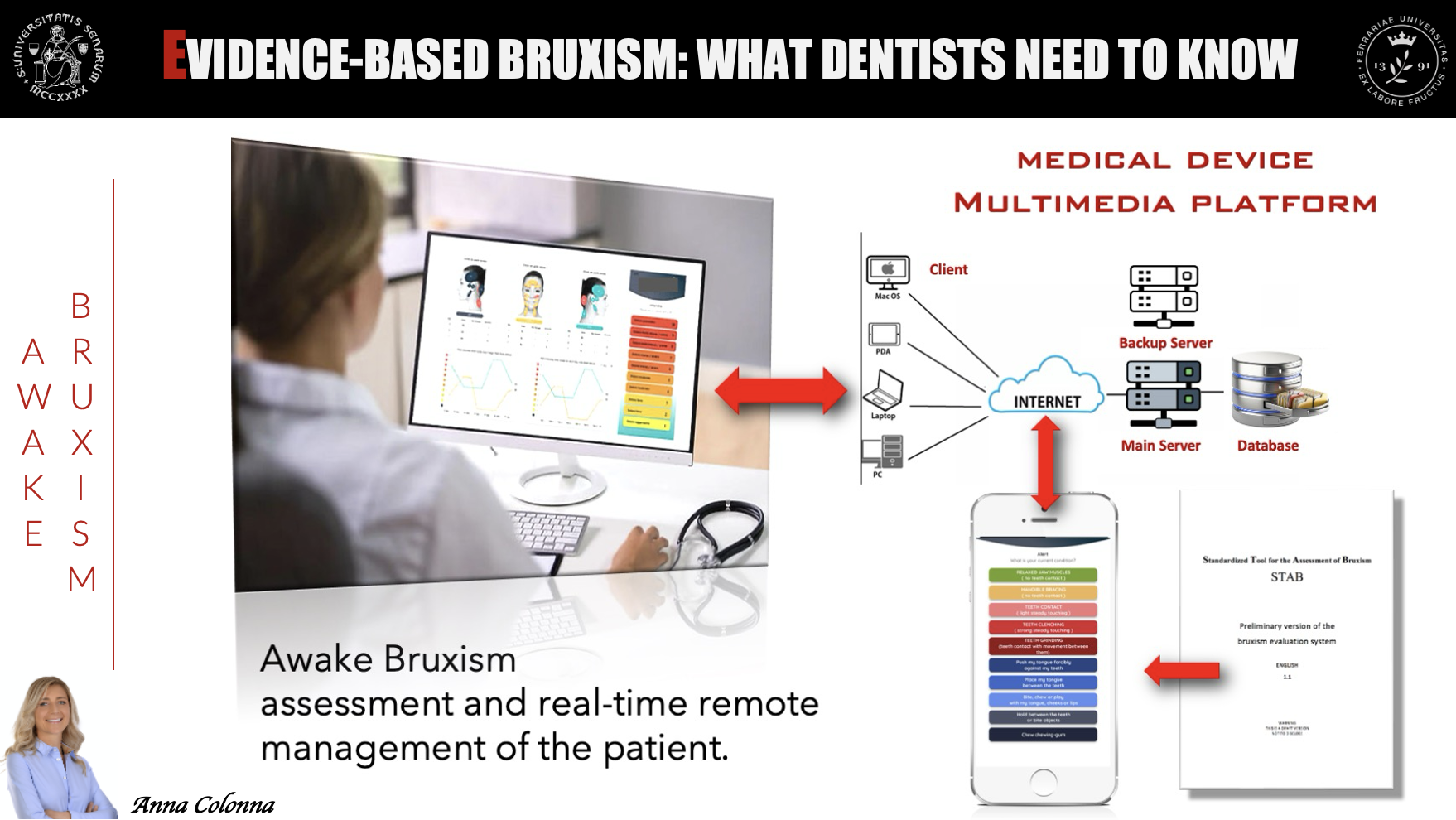

Depuis des années, le diagnostic du bruxisme est basé sur une classification en 3 grades : diagnostic possible, probable et certain. Là aussi, des évolutions apparaissent avec les diagnostics basés sur le sujet (questionnaires), sur la clinique (examen clinique) et/ou sur un dispositif (polysomnographie, Ecological Momentary Assessment (EMA)).